Suena el teléfono en la sala de los médicos de guardia del hospital Alberdi. Es lunes a la medianoche y cualquier novedad altera el ánimo, porque todo es nuevo y cambiante en la pandemia, lo que ayer no era peligroso hoy lo es y al revés. Atiende Gisela Giroud Guillet, clínica de 32 años.

–Venite para la guardia ya que tengo un caso complicado –le dice Matías, su compañero de turno, que unos minutos antes salió para atender a una paciente en el área especial de covid.

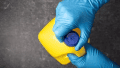

Gisela se acomoda el barbijo quirúrgico normal, se pone el N95 arriba de ese, se coloca la máscara con un acrílico que le tapa la cara, se ata los dos nudos de la bata hemorrepelente azul que le cubre desde el cuello hasta los pies y estira los dos pares de guantes, uno arriba del otro. Cada movimiento le lleva un tiempo, su cuerpo lo aprende, la mente lo repasa.

La profesional sabe que va camino a enfrentarse a un primer posible caso de coronavirus y tiene algo más que incertidumbre: tiene miedo, como el resto de sus compañeros. Y como el resto de sus compañeros hace lo que tiene hacer. Deja la sala de los médicos, atraviesa un pasillo y llega a la sección de pediatría del hospital que fue reconvertida en espacio covid, aislado del resto.

En una de las tres habitaciones, la que tiene una hoja A4 impresa en negro “shock room” pegada en la puerta (la de las emergencias), está Matías. Atiende a una mujer de 40 años que no puede respirar. Hay que tranquilizarla, hay que intubarla ya. Gisela se agita y la adrenalina empieza a inundar su cuerpo. Los cristales de sus lentes sobre sus dos barbijos, y bajo la máscara, se empañan. Ve todo difuso pero no se anima a tocarse la cara. De pronto el acrílico de protección parece no soportar el momento y se desprende de su frente; un inoportuno salto al vacío. Ella se siente desnuda ante el virus pero debe seguir trabajando en esa sala blanca y amarilla, con stickers de Tweety y Bugs Bunny pegados debajo de la ventana que da a la avenida Puccio. Desde ahí se asoma la hija de la mujer a ver qué pasa adentro y eso los inquieta aún más.

La paciente es una trabajadora de casa particular y su empleador había sido hisopado como caso sospechoso. En ese contexto, se apuran a pedir el traslado urgente al hospital Eva Perón porque en el Alberdi no hay internación de covid. Una hora después, ya de madrugada, la señora es derivada. Primero Gisela y después Martín se sacan todos los elementos de protección con extremo cuidado en una pieza aparte. Caminan de regreso hasta la sala de descanso. Ella repasa en su cabeza: “¿Me toqué el pelo?, ¿me rasqué la nariz?, ¿me froté los ojos cuando se cayó la máscara?”. Llegan a su lugar y él se lava la cara con jabón de forma compulsiva. A ella le gustaría bañarse pero no puede.

Recién a las 8 del martes termina su turno de 12 horas. Vuelve a su casa.

–Pará, no me saludes, vamos a tener que estar aislados un tiempo –le avisa a su novio.

Ella se queda en la cocina. Él se va a la habitación hasta que sale a trabajar. Se reencuentran recién a la noche, después de conocer el resultado de la paciente que atendió a la madrugada. La mujer falleció aunque el hisopado fue negativo. Es el primer lunes de abril. Gisela está agotada y no tiene idea de que la tarea recién empieza.

Cinco meses después

Desde aquella primera paciente a estos días de septiembre pasaron cinco meses y centenas de casos atendidos en el hospital Alberdi: positivos leves, graves y negativos. Pero la atención, y la tensión, se sostiene. Los EPP (Elementos de Protección Personal) se ponen y se sacan cada vez con cautela. Los médicos de guardia ganaron experiencia y confianza pero ahora el problema es otro: el aumento de la demanda ya amenaza con saturar las instalaciones.

“Antes veíamos un par de casos pero ayer tuvimos 15 pacientes en el área covid y todos fueron hisopados. Hoy ya llevamos seis”, dice Gisela a Rosario3 antes del mediodía de este viernes. Deja la entrevista por un rato y se va revisar a un séptimo que acaba de llegar. Desde la guardia, les avisan por teléfono o a través de una computadora que remarca con color rojo los casos sospechosos.

El Alberdi es un hospital de segunda complejidad de la zona norte de Rosario. Recibe derivaciones de cinco centros de salud y la “demanda espontánea” que acude a la guardia. Doce médicos se reparten ese trabajo de lunes a lunes: son turnos de 12 horas en la semana y de 24 los sábados y domingos. En general hay tres médicos, tres enfermeros, un camillero y un administrativo que rotan.

La guardia tiene cinco camas en el área normal y una en el espacio covid, en lugares distintos del edificio. Esa cama aparte se usa para quienes deben esperar un día el resultado del hisopado y su cuadro tienen cierta gravedad. No los mandan a sus casas pero tampoco los derivan al hospital Carrasco porque la mayoría de las camas están ocupadas. Solo irán ahí si el test es positivo. En los últimos días empezaron a juntarse los pacientes en ese pequeño espacio de guardia no preparado para internaciones.

María Variego tiene 40 años y hace siete es la jefa del servicio. Resume, a la distancia, las complejas idas y venidas con los procedimientos y los equipos de trabajo. La transformación edilicia para separar la atención. Los cambios de protocolo que informa ella a través del grupo de Whatsapp “Guardia Alberdi”. A seis meses, identificaron dos lugares de riesgo: la zona de atención directa con el paciente y la sala compartida con los colegas, donde solían comer, hablar o tomar mate. Cuando repasa todo lo aprendido, confiesa que están agotados.

“Tenemos médicos que se comprometieron con la convicción de que había que estar presente y con fuerza desde el 20 de marzo. Son los mismos que están hoy, que estamos hoy. Vamos del trabajo a nuestra casa y volvemos. No hacemos absolutamente más nada porque conocemos el riesgo, y sabemos lo que representamos para la sociedad. Todo eso es un gasto de energía que hoy lo sentimos pero sabemos que viene la peor etapa y tenemos que responder”, dice María.

Apagar la tele y salvar tu vida

Cuando la jefa de guardia habla de la monotonía de pasar seis meses en donde todo es trabajo y no hay otra cosa, Gisela asiente con la cabeza: ella es de Villa Cañás y no ve a su familia desde febrero. A su lado, Carla Palermo, de 30 años, agrega: “Yo soy de Rosario pero yo tampoco veo a mis hermanos, ni a mis padres, ni a mis abuelos”.

Eso, considera, es parte de ser esencial. “Personal esencial”, repiten todos. En tiempos de absoluta confusión, una aclaración obvia puede alumbrar: “Personal viene de personas”. Personas agotadas, en este caso. Aquellos aplausos desde los balcones en el inicio de la pandemia quedaron eclipsados por la indiferencia y el individualismo que se esconde tras el “yo hago lo que quiero”. Cuando escuchan las frases anticuarentena en la televisión un rayo recorre sus cuerpos. “Yo no puedo verlo, apago la tele”, afirma Carla y pierde algo de su calma cuando lo dice. “Yo también apago, no puedo”, refuerza María.

“Necesitamos que la sociedad nos acompañe, que se maneje con responsabilidad, cada decisión que un ciudadano toma en su casa, por ejemplo, un sábado a la noche, de hacer o no una reunión, que parece algo de su intimidad, eso tiene un alto impacto, en las estadísticas que salen en todos lados pero también en nosotros, en lo personal. Cuando salimos y vemos que la gente se junta, que sale, que no usa barbijo, eso nos afecta”, retoma la jefa de guardia.

“También tenemos angustia, ansiedad o bronca pero por vocación nosotros vamos a estar y vamos a dar respuesta. Hace meses que no hacemos asados con los nuestros para cuidar a los tuyos, y necesitamos que los tuyos y los nuestros sean los menos posibles en las guardias, porque tenemos un recurso humano cansado y que no es ilimitado”, advierte. La entrevista termina. Vuelven a la sala de guardia ajenas al debate del cambio de fase porque solo les queda repetir una y otra vez lo mismo: la tediosa tarea de salvar vidas.

Más información