Hasta mediados de los años 90 prevalecía en amplios sectores de la sociedad, preferentemente los académicos, la idea de que la inseguridad era parte de “los imaginarios sociales”. Esta idea se fundamentaba, entre otros datos, en la comparación que se hacía de los índices de violencia que sufrían las ciudades argentinas en relación con las de América latina, además, por la poderosa influencia de los medios de masivos de comunicación en su tendencia a “amplificar” la magnitud de crímenes y delitos cometidos en la escena urbana.

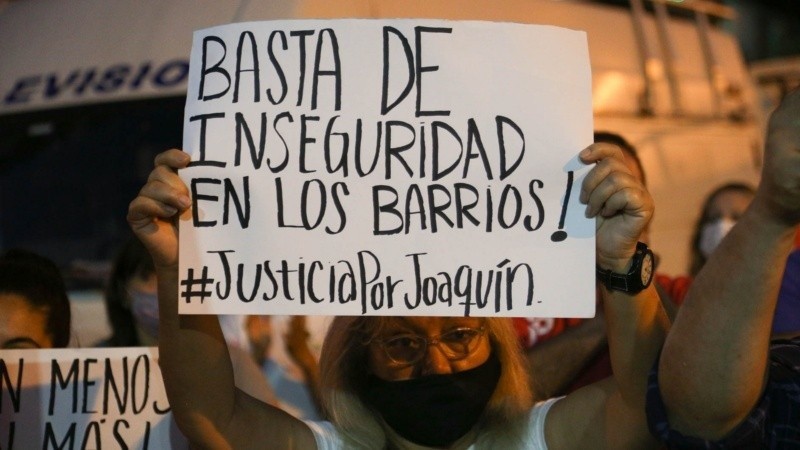

Sin embargo, hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI, esta idea comenzó a erosionarse: el crimen y el delito dejaron de ser parte de ese imaginario para pasar a verificarse de manera real y efectiva en la vida cotidiana de las personas que habitan, fundamentalmente, los grandes conglomerados urbanos del país.

La encuesta impulsada por Rosario3 da cuenta de esto: no solo de la existencia real de la violencia y la inseguridad, sino de la instalación del miedo como conducta social ya incorporada y naturalizada por una amplia franja de la sociedad. Lo que refleja la encuesta es que “tener miedo” no solo ha modificado los habitos cotidianos, logrando transformar las relaciones sociales, sino que además que el temor se ha asumido como herramienta de protección al modelar conductas o estrategias de prevención útiles al momento de “calcular” los distintos niveles de riesgo frente a la posibilidad de ser objeto de violencia al realizar acciones habituales, antes no consideradas riesgosas, tales como caminar por ciertas calles, entrar el auto en una cochera o esperar el colectivo en ciertas esquinas de la ciudad.

La encuesta exhibe además una importante sensación de desaliento y desesperanza frente al futuro inmediato, asociada esta sensación, lógicamente, con la pérdida de confianza en las instituciones que debieran oficiar de resguardo para la vida y los bienes materiales de los ciudadanos. El hecho de que más del 50 por ciento de los encuestados reconozca saber el lugar donde se localizan los sitios de expendio de droga, habla, entre otras cosas, de la complicidad, por acción u omisión, de dos instituciones clave que debieran garantizar el derecho a la seguridad ciudadana: el sistema judicial y el policial. A esto se suma el alto porcentaje de ciudadanos que se manifiestan renuentes a efectuar denuncias frente a la comisión de delitos, lo que confirma la extendida sensación de impunidad asociada a la certeza de la existencia de colusión entre sistema policial y criminalidad organizada, algo que, en consecuencia, termina abandonando a la orfandad a quienes son víctimas o testigos de actos violentos en el espacio urbano.

Es de destacar que un gran porcentaje de los encuestados, a quienes debemos imaginar, en su gran mayoría, pertenecientes a las clases medias, reconoce a la corrupción como uno de los factores que hacen posible que el delito y el crimen organizado puedan desplegarse en su entorno cotidiano.

Lo que la encuesta revela es que el ciudadano medio conoce y puede describir con claridad no solo el fenómeno sino las formas posibles de enfrentarlo, al tiempo que identifica las responsabilidades que le caben a la esfera estatal frente a la irrupción de la violencia en su diario vivir. El ciudadano medio ya no duda de que antes que la educación – y no porque minimice su importancia como modelador de valores y principios de convivencia democrática– hay que mirar con atención el opaco sistema del flujo de dinero, atacando la economía del delito que se traduce, entre otros aspectos, en el lavado y blanqueo de capitales de origen dudoso.

Finalmente, y como uno de los desprendimientos de la encuesta, podría decirse que los resultados de la misma pueden leerse como anticipación de una trágica conducta latente en esta comunidad: nada asegura que la inacción institucional frente a la violencia vaya a tener siempre, como lo ha sido hasta ahora, una respuesta pasiva por parte de las víctimas. La experiencia latinoamericana demuestra que cuando las sociedades son abandonadas a su suerte, ese abandono puede traducirse tanto en autogestivas acciones violentas en pos de obtener justicia por mano propia, o en desesperados y lógicos llamados a la instauración de regímenes autoritarios que prometen garantizar la seguridad y el orden, apelando a estrategias y medios esencialmente reñidos con esos valores democráticos que tanto nos han costado conquistar.

El autor es docente universitario y ex director del Museo de la Memoria de Rosario.