Eran alrededor de las dos de la mañana del pasado lunes cuando una señal insólita interrumpió el sueño de Guillermo Rauch, un argentino radicado en Estados Unidos. Su colchón inteligente Eight Sleep, que regula automáticamente la temperatura a lo largo de la noche para optimizar la calidad del descanso, había comenzado a calentarse más de lo normal. Rauch, fundador y CEO de Vercel, una empresa tecnológica valuada en más de mil millones de dólares y especializada en infraestructura para el alojamiento y despliegue de sitios web, abrió la aplicación que controla su cama e inmediatamente notó que algo no andaba bien.

No se trataba de un problema doméstico común. Amazon Web Services (AWS), el principal proveedor mundial de computación en la nube, estaba experimentando una caída masiva, y junto a su colchón, decenas de miles de servicios digitales en todo el mundo colapsaron al mismo tiempo. Aplicaciones bancarias y financieras, sistemas gubernamentales y de salud, herramientas de productividad y comunicaciones, plataformas de streaming, entretenimiento, logística, transporte y hasta chatbots de inteligencia artificial; todo lo que dependía de la infraestructura de AWS se vio afectado por una interrupción que se prolongó durante unas 15 horas, hasta que la compañía declaró restablecida la operación normal.

Sobre lo ocurrido con AWS ya se han escrito una gran cantidad de artículos, y la causa técnica fue ampliamente explicada. Pero más allá de entender el “qué pasó” o los “por qué” del desperfecto, lo verdaderamente importante pasa por otro eje: cómo unos pocos actores, al concentrar el poder de los servicios en la nube, erosionaron la resiliencia que una vez se imaginó para Internet. Más que un fallo puntual en AWS o en cualquier otro proveedor, el efecto dominó que terminó afectando a millones de usuarios en todo el mundo es solo una consecuencia directa de la concentración de la infraestructura digital.

En su origen, Internet fue concebida como una red distribuida y descentralizada, capaz de resistir ataques o fallas locales. Si un nodo caía, la información simplemente encontraba otra ruta diferente y el sistema podía seguir funcionando sin interrupciones. Arpanet, su predecesora militar nacida en plena guerra fría, fue diseñada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos precisamente para que las comunicaciones pudieran sobrevivir incluso a un ataque nuclear. La idea era simple pero profundamente revolucionaria, y se basaba en el principio de que una red es más fuerte si no tiene un líder o un centro del que dependan todos los demás. Cada nodo era igualmente importante, y la caída de uno no comprometía al resto.

El camino a la inteligencia colectiva

Esta visión se mantuvo durante las primeras décadas de la red, y en los años 90 y principios de los 2000, el entramado tecnológico estaba relativamente distribuido. Miles de empresas gestionaban sus propios servidores, cada organización controlaba su hardware y la web era un ecosistema realmente disperso. Tanto universidades como gobiernos o hasta particulares podían armar sus propios fierros y convertirse en piezas activas y funcionales de internet. No importaba si se trataba de un servidor casero en una habitación o de un centro de datos corporativo, lo único necesario era la voluntad de conectarse y contribuir. Así, en esta Web 1.0 orientada a la publicación y el libre intercambio de información, el contenido se repartía en millones de páginas individuales, en un modelo de autogestión que fomentaba la contribución descentralizada.

El cambio de paradigma comenzó cuando, a principios de los 2000, Internet se transformó en una plataforma comercial y social de escala masiva. La web original, estática y unidireccional, dio paso a una red más dinámica y participativa, donde los usuarios dejaron de ser simples lectores para convertirse en creadores. Surgieron los blogs, las wikis, YouTube y las redes sociales, y con ellos se popularizó el término Web 2.0, una nueva etapa marcada por la colaboración, la interacción y la producción colectiva de información.

Sin embargo, esta aparente democratización de la creación de contenido fue el catalizador que impulsó la centralización del poder en los gigantes tecnológicos. Aunque millones de usuarios generaban y compartían publicaciones, fotos y vídeos de forma descentralizada, los medios para acceder, almacenar y distribuir todo este material quedaron concentrados en muy pocas manos.

Los grandes ganadores de la Web 2.0, Facebook, YouTube y Twitter, se beneficiaron de lo que se conoce como efecto de red: mientras más usuarios tenían un ecosistema digital, más valiosa resultaba para los siguientes en sumarse. Esto no solo creó monopolios naturales, sino que los transformó en guardianes de acceso a la información, controlando la distribución y la monetización. De esta manera, la descentralización de la generación de información llegó a través de un modelo de negocios y una arquitectura de poder profundamente centralizados.

Hacia la red de los gigantes

Este crecimiento descomunal en el nivel de usuarios e información generada requirió el acompañamiento de una infraestructura de hardware no solo gigantesca, sino lo suficientemente escalable para responder a una demanda cada vez más impredecible. Ya no se trata de almacenar miles de millones de fotos y videos, ahora eventos virales podían cuadruplicar el tráfico en minutos, y cualquier plataforma debía estar preparada para absorber picos repentinos sin colapsar.

En este contexto, gestionar servidores propios se volvió económicamente inviable para la mayoría. Mantener centros de datos requería inversiones millonarias en hardware, equipos técnicos especializados y previsiones de capacidad que muchas veces quedaban desperdiciadas. La computación en la nube, en cambio, ofrecía una alternativa más eficiente, en la que solo se pagaba por lo que se utilizaba, y se delegaba la complejidad técnica a terceros. Frente a este escenario, alquilar capacidad a proveedores especializados dejó de ser una alternativa para convertirse en una necesidad.

AWS no solo fue uno de los primeros en ofrecer cloud computing tal como los conocemos hoy, sino que prácticamente creó el modelo de infraestructura como servicio, a partir de la necesidad de darle utilidad a la capacidad ociosa de los enormes servidores que Amazon había desplegado para manejar los picos de tráfico estacionales de su plataforma de comercio electrónico. De este modo, lo que nació como una solución pragmática terminó convirtiéndose en un negocio global y en un estándar de la industria.

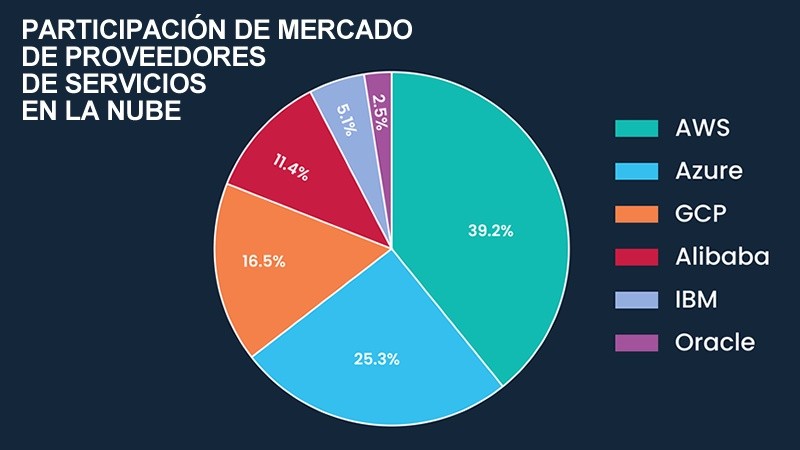

Lo que siguió fue una migración masiva y acelerada. A partir de 2010, empresas de todos los tamaños comenzaron a abandonar sus centros de datos físicos y trasladaron sus operaciones a la nube, mientras que las startups tecnológicas directamente nacieron allí, nunca tuvieron servidores propios. La eficiencia económica y la facilidad operativa resultaron irresistibles. Hoy, AWS consolida una cuota de mercado alrededor del 32% a nivel global, y junto con Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP), controlan más del 60% del mercado mundial de servicios en la nube. Para las compañías, esa migración significó reducir costos y ganar flexibilidad, pero la comodidad tuvo un precio que no se hizo evidente hasta mucho después.

Una de las consecuencias más críticas quedó al descubierto el pasado lunes, cuando en lugar de caerse solo la web de una empresa, todo falló a la vez, arrastrando consigo a miles de aplicaciones y millones de usuarios en todo el mundo. No se trata de un hecho aislado, sino la manifestación recurrente de la vulnerabilidad sistémica que supone la concentración de la infraestructura digital.

Los incidentes se repiten cíclicamente. Desde errores humanos y fallos en los servicios de autenticación de Google y Microsoft que paralizan la productividad, hasta el colapso masivo provocado por una simple actualización de software de CrowdStrike en 2024, que provocó una epidemia de pantallas azules en aerolíneas, banco. y hospitales de todo el planeta. Cada caída expone la fragilidad de un modelo donde un puñado de gigantes ejerce un dominio tan absoluto que cualquier error, por mínimo que sea, se amplifica hasta convertirse en una crisis global.

El andamiaje digital sobre el que descansa la vida moderna no solo es mucho más frágil de lo que sus usuarios imaginan, sino que además revirtió por completo el principio fundacional de Internet. La red que nació para resistir la centralización terminó dependiendo de un puñado de corporaciones.