La muerte de Carlos Reutemann es probable que sea la muerte del gobernador con más poder desde el retorno de la democracia. Fue él quien moldeó una era de la política santafesina desde aquel 1991 inaugural en el que, empujado por el ex presidente Carlos Menem, salvó al desprestigiado peronismo de los 80 de perder la provincia y a partir de allí construyó una hegemonía que impregnó toda la vida institucional santafesina y extendió sus raíces hasta la actualidad.

Gobernó como si las prerrogativas de los ídolos deportivos fueran aplicables a los gobernantes. En términos electorales le fue bien. Perdió una sola elección en su vida, la de 2015 que le permitió renovar su mandato de senador por tercera vez, ya no como candidato del peronismo sino de Cambiemos. En 1999 fue electo con la cifra más alta que un gobernador haya logrado desde el retorno de la democracia, no muy lejos del millón de votos.

Y pudo ser presidente de la Nación. O por lo menos el candidato con más posibilidades, en aquel aciago 2002 en el que Duhalde le ofreció serlo y él contestó con un “vi cosas que no me gustaron”.

Es que Reutemann declaraba con la impronta de un eterno ídolo deportivo y desarropado de las responsabilidades que le caben a un gobernante; como si acabara de bajarse del monoposto y comentara alguna circunstancia de la carrera. Maradona podía decir cualquier cosa, pero en definitiva era un deportista. Reutemann muchas veces actuaba de esa forma siendo un gobernante. Mejor dicho: a diferencia de Maradona no incurría en el paso en falso, sino en el silencio que congeniaba muy bien con su personalidad parca y reservada. En la capacidad de administrar silencios y sonrisas radicaba una de sus marcas personales.

En aquel 2002 había construido pacientemente, a su estilo, la chance presidencial. Concentraba las expectativas de buena parte de un país que arrastraba el traumático estallido de 2001, los cinco presidentes en una semana y un mandatario interino que buscaba desesperadamente una puerta de emergencia para el polvorín que era el país y para evitar el retorno de Menem al poder. Y Reutemann condujo hasta metros de la línea de llegada y dijo que no, que había visto eso que no le gustó, pegó media vuelta y se llevó a la tumba la intriga que sembró. Probablemente ese día que el tren pasó y él no se subió haya sido el primer día del largo final de su carrera política.

Un caso similar ocurrió con la otra frase que quedará para la historia y que marcó su segundo gobierno. “A mí nadie me avisó nada”. La usó para desentenderse de responsabilidades por la trágica inundación de la capital provincial.

Es que eso era Reutemann. Una construcción política individual, fundada en su intuición y fundamentalmente en su carisma, y legitimada en el vínculo establecido a partir de su actividad como piloto de Fórmula 1. Eso hacía al Reutemann blindado, al que nada le hacía mella en aquellos tiempos cuando se calzaba la campera roja y salía a hacer campaña. Kilómetros y kilómetros de rutas de la provincia en el Fiat Marea (al menos en un campaña) con Alberto Hammerly como copiloto.

Todo el combo junto: corredor y político en uno solo. El piloto conduciendo por las rutas para ganar elecciones con un copiloto marcándole el camino y la agenda. Reutemann se volvió elector imbatible. ¿Qué era el reutemismo sino el propio Reutemann? Un espacio donde nadie brillaba por sí mismo sino por orbitar en torno a él.

Una vez que doblegó al peronismo residual de los 80, Reutemann consolidó una hegemonía abrumadora dentro del partido (durante muchos años los demás espacios peleaban por llegar a ser minoría) y en el sistema político institucional santafesino. La Legislatura estaba alineada y entre 1999 y 2003 moldeó una Corte Suprema a su gusto, como frutilla del postre a un proyecto de poder que impregnaba a todo el Poder Judicial.

No es injusto decir, a pesar de las circunstancias, que fue lo que le permitió llegar al final de sus días sin siquiera haber sido citado a declarar en las causas abiertas por la inundación y por los crímenes de 2001, a pesar de que era el gobernador y jefe de las fuerzas de seguridad que impartió órdenes cuando ocurrieron aquellos hechos. La Justicia no se atrevió a preguntarle qué tenía para decir, al menos su versión de los hechos.

Su perfil parco, discreto, mesurado encandiló a una parte importante de la sociedad santafesina. Sobre esa base erigió su base electoral, arraigada en el interior -especialmente el centro-norte- y la capital provincial. Si tenía eso podía prescindir de Rosario, ciudad por la que evidentemente no sentía empatía, quizás por su santafesinidad y por gobernar rodeado del “patriciado” capitalino que veía en Rosario una amenaza al rol histórico que jugó en los destinos de la provincia.

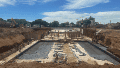

Sus gestiones de gobierno tuvieron una impronta conservadora. Fueron gestiones pragmáticas, organizadas en torno a la caja y obras públicas que dejaron huella –como las defensas en la costa santafesina o la represa del Ludueña en Rosario por nombrar alguna–, acumulación de poder y poco más. Ministerios claves, como Salud y Educación, eran un problema de contadores para él. Por eso llegó a nombrar contadores para manejar esas carteras. Y los ex servicios de inteligencia eran sus preferidos para manejar las fuerzas de seguridad. Los resultados, cuando las cosas dejaron de ser color de rosa, terminaron en tragedia. Policías disparando a gente en la calle; hospitales cerrados por falta de calderas; la educación envuelta en conflictos eternos.

Esas huellas también quedaron marcadas en la relación con el peronismo de Rosario, no contemplado sino con un rol muy secundario en ese proyecto hegemónico hecho por y a medida del propio Reutemann.

Su muerte es la partida de uno de los grandes referentes santafesinos en la era democrática y el de mayor proyección nacional por lo que pudo ser y no quiso. Sus tiempos como senador, a pesar de los tres mandatos, son esos casos que sólo se le permiten a unos pocos privilegiados cuya aura individual los vuelve inmunes a todo. 18 años de senador sin prácticamente hablar, sin presentar proyectos ni en cantidad ni en calidad, ausente de protagonismo y de presencia física en muchas oportunidades. Un desempeño para el olvido que las sociedades y el sistema político sólo toleran en casos muy especiales.